As eleições gerais nos Países Baixos no contexto europeu, por Giorgio Romano Schutte

Na ultima semana ganhou destaque na mídia a questão dos resultados da eleição nos Países Baixos, sobre este tema o professor discorre contextualizando e analisando o mesmo.

Leia um trecho do artigo escrito pelo professor.

[...]Demorou até o início da década de 2000 para que o debate sobre migração ganhasse novamente um espaço de destaque. Mas, desta vez, com força eleitoral, na figura do professor universitário, abertamente gay, o carismático Pim Fortuyn, que chegou a militar no partido social-democrata, mas se apresentou com uma lista própria (LPF), com um discursos populista contra o perigo do que ele chamou de islamização do país. Contra o Islã não deveriam ser colocados a tolerância e os braços abertos da sociedade multicultural, mas a defesa dos valores da cultura holandesa e a exigência de integração nesta cultura ou expulsão. Ou seja, uma rejeição da ideia de que migrantes, e seus descendentes, pudessem enriquecer a cultura holandesa. Ele se tornou um fenômeno contra o qual os partidos tradicionais não tiveram resposta pronta. Tudo indicava que a sua lista iria se tornar o maior partido nas eleições de maio de 2002, quando, a nove dias das eleições, ele foi assassinado por um militante de um movimento ambientalista.

clique aqui para ler o artigo completo

PARA O DEBATE: Sobre o Brexit e a farsa do projeto europeu

Sobre o Brexit e a farsa do projeto europeu

Por: Paris Yeros

Os efeitos do Brexit emergirão aos poucos nos próximos anos.As negociações entre o Reino Unido (RU) e a União Europeia (UE) serão complexas, não apenas pelo fato de se tratar do desmonte de um pacote gigante de acordos, mas também pelos duros antagonismos que aparecerão no caminho, tanto entre como dentro das duas partes. Pois as facas, mais uma vez, foram sacadas e não há projeto político europeu no horizonte capaz de obter uma conciliação efetiva pela via das urnas.

Os efeitos do Brexit emergirão aos poucos nos próximos anos.As negociações entre o Reino Unido (RU) e a União Europeia (UE) serão complexas, não apenas pelo fato de se tratar do desmonte de um pacote gigante de acordos, mas também pelos duros antagonismos que aparecerão no caminho, tanto entre como dentro das duas partes. Pois as facas, mais uma vez, foram sacadas e não há projeto político europeu no horizonte capaz de obter uma conciliação efetiva pela via das urnas.

O Brexit certamente marcará mais um passo rumo à involução final do projeto europeu. E não houve outro caminho possível para tal projeto. Devemos lembrar que nasceu com a finalidade de dominar o mundo, e nunca mudou de cara. Consolidou-se como projeto no século XIX, a partir da revolução industrial, da formação de monopólios e, não menos, do racismo científico. O seu auge foi naquele mesmo século, quando lançou uma nova corrida colonial relâmpago, genocida como sempre, até sucumbir à sua própria lógica monopolista e racista.

Das cinzas das guerras e catástrofes da primeira metade do século XX, o projeto europeu buscou o seu relançamento, porém lhe faltavam as condições básicas. Como disse certa vez um velhinho sábio, “a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”. De fato, nunca mais teve o projeto europeu a capacidade de andar com os seus próprios pés. Andou apenas nas costas do Plano Marshall e da OTAN, que fizeram renascer o capitalismo monopolista europeu, ao passo que as “grandes potências” do continente perdiam as suas valiosas colônias.

A última tentativa de se relançar o projeto tomou lugar nos anos 1980, com base nos interesses precisamente dos grandes monopólios ora restaurados, porém abalados pela crise dos anos 1970. Sob a liderança do ressurgente capital financeiro, por uma lado, com sede em Wall Street e em seu parceiro júnior, em Londres, e por outro lado, do marco alemão apoiado em suas indústrias de ponta, seguiu em frente o projeto na construção de um mundo neoliberal utópico, sempre, claro, sob o guarda-chuva militar dos Estados Unidos. A Lei Única Europeia (1986) que criou o Mercado Comum e o Tratado de Maastricht (1992), que desenhou a União Monetária, deram sobrevida à farsa.

Embora o RU tenha ficado fora da união monetária e outros acordos importantes, como os de Schengen, se integrou substancialmente na economia da UE, e da Alemanha em particular, enquanto a Cidade de Londres construiu a ponte entre o dólar e o euro. Nesta nova relação, o RU assumiu uma posição difícil e tensa entre os EUA e a Alemanha. Os governos britânicos apoiaram vigorosamente a expansão da OTAN e suas guerras ao redor da Europa, enquanto assistiram à reemergência alemã no centro da Europa e, por consequência, à rendição da França, outrora o principal contrapeso dentro da Zona do Euro. Quando a Alemanha mostrou os dentes aos seus parceiros sul-europeus, ora em crise e depressão, pós-2008, restava pouco daquele otimismo europeu e neoliberal.

O Brexit ganhou apoio suficiente da classe trabalhadora britânica, inglesa em particular, e especialmente aquela removida dos eixos mais privilegiados da economia mundial, especialmente em Londres. Ganhou também o apoio de uma parcela relativamente pequena, porém politicamente significativa, do grande capital britânico, incluindo diversos setores que enxergaram o seu futuro nas relações com os “emergentes” – não com a Alemanha – especialmente a Índia e a China, como também a Austrália e os países do Commonwealth em geral. Por fim, ganhou apoiou dos lobbies das pequenas e médias empresas (SMEs), aquelas que também vêm se sentindo prejudicadas pelo avanço do capitalismo monopolista europeu contra o seu mercado nacional britânico.

Eis os resultados! A classe trabalhadora se rebelou contra a decadência em que entrou com o surto do desemprego e o desmantelamento do Estado de Bem-Estar, cada vez mais agressivamente pós-2008. Por sua vez, o grande capital britânico “rebelde” fez os seus próprios cálculos econômicos concretos e/ou políticos de longo prazo e considerou fatos relevantes como os seguintes:

- o RU mantém um déficit comercial em relação UE, no valor de 68 biliões em 2014, sendo um terço desse em relação a Alemanha, o qual dificilmente será revertido;

- as exportações britânicas de bens e serviços para a UE entraram em declínio acelerado desde 2008, caindo de 50% das suas exportações totais a 45%, e a tendência é cair mais;

- as exportações da UE para o RU correspondem a 17% das suas exportações totais em 2014 (igual à parcela da UE destinada aos EUA), o qual dificilmente será redirecionado a outros mercados, já saturados;

- desde 2000, o ritmo de crescimento das economias dos países emergentes e dos em desenvolvimento tem sido sistematicamente o dobro do das economias avançadas, tanto antes como após a crise de 2008;

- os acordos da UE não permitem o avanço de acordos comerciais com países fora da EU, especialmente com a Índia, a China e a Austrália.

Tais vivências, tendências e cálculos foram suficientes para a ideia do Brexit conquistar a estratégia do partido Conservador, os Torries, e uma parte importante do eleitorado do partido Trabalhista (Labour). Somando-se à profunda clivagem Norte-Sul da UE, à decadência geral das condições de vida da classe trabalhadora europeia e aos novos chauvinismos que voltam a conquistar mentes e corações, o Brexit sinaliza a involução final do projeto-farsa. Resta acrescentar que, junto à UE, afundará a economia mundial e os pactos-ilusões que sustentaram a utopia neoliberal globalizante.

Paris Yeros é professor nos Cursos de Ciências Econômicas e de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC

PARA O DEBATE: Path Dependency: a trajetória da relação conturbada Reino Unido - União Europeia

Path Dependency: a trajetória da relação conturbada Reino Unido – União Europeia

Por: Giorgio Romano Schutte

O surpreendente resultado do plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia deve ser compreendido a partir de quatro dimensões que atuaram em seu conjunto e conspiraram para o pior resultado possível: a dimensão histórica, a política, a econômica e a da migração. Aqui será abordada a dimensão histórica.

A relação entre o Reino Unido e processo de integração europeia foi sempre muito conturbada. Nunca houve paixão ou lideranças britânicas que vestissem a camisa. Winston Churchill defendia, já na década de 1920, uma integração europeia para evitar o ressurgimento do conflito entre Alemanha e França. Falava em “Estados Unidos da Europa”, mas o Reino Unido (RU) deveria ficar fora, porque teria outro destino. Após a segunda Guerra Mundial, com o apoio dos EUA, o esforço para a integração europeia se materializou no Tratado de Roma de 1957, que deu origem à Comunidade Europeia (CE), a precursora da União Europeia (UE). O Reino Unido acompanhou as negociações, mas acabou não entrando, por vários motivos. Em primeiro lugar acreditava ainda que pudesse reconstituir em novas bases as vantagens econômicas do seu antigo império, em torno do Commonwealth. Trata-se de uma organização criada em 1949 pelo Reino Unido para manter suas ex-colônias de alguma forma associadas*. Junto com isso, o RU defendeu uma integração somente comercial e sem tarifas externas comuns. Havia uma incompatibilidade entre a política agrícola proposta na Europa continental e a prática do RU, que desde o século 19 apostava em importação de alimentos baratos, em particular de suas colônias e ex-colônias. De outro lado, a CE iria apostar em uma política de segurança alimentar baseada em uma política comunitária de subsídios à produção interna e tarifas externas comuns. Essas tarifas seriam inclusive uma fonte para financiar essa política comunitária. Além disso, o Reino Unido apostava em uma relação especial (special relation) com os EUA, apesar deste, desde o início, ter pressionado o RU a entrar na CE. E por último, mas não menos importante, havia uma desconfiança com relação ao eixo França-Alemanha que estava se tornando o motor do processo de integração. Ao final, o RU foi o país que inventou a soberania democrática e resistiu bravamente desde então às tentativas de invadir a ilha, seja por Napoleão, seja por Hitler. Não havia porque abrir mão da sua soberania em prol de um projeto de integração. Se fosse pela integração, que isso se limitasse ao livre comércio, sem nenhuma pretensão de integração política ou o estabelecimento de normas ou instituições de caráter supranacional. Houve até uma tentativa de esvaziar a Comunidade Europeia, lançando como alternativa, em 1960, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), que, diante da forte oposição do governo francês, já sob liderança do presidente Charles de Gaulle, acabou se restringindo a um grupo de países de menor relevância econômica e política (Áustria, Dinamarca, Portugal, Noruega, RU, Suécia e Suíça)**. Quando ficou claro que os mercados da EFTA eram muito menores, que o processo de descolonização era irreversível e que os EUA continuavam pressionando para que o país entrasse, o governo conservador de Harold MacMillan mudou de ideia e solicitou a adesão, em 1961, embora o assunto não tivesse entrado na campanha eleitoral do ano anterior. Desta vez, o presidente da França, Charles de Gaulle, acabou vetando a entrada por dois motivos. Primeiro porque o RU queria tratamento especial (special treatment), o que significava na prática não ter que comprar o pacote todo, mas somente o que interessava para o RU, com o argumento da especificidade da sua estrutura econômica e política com relação à Europa continental. Segundo, porque de Gaulle estava desconfiado do provável aumento da influência dos EUA no processo de integração por meio de sua relação com o RU. Internamente, a iniciativa do MacMillan dividiu os Tories (partido conversador) e Labour (partido trabalhista). Em 1967, já sob o governo dos trabalhistas, o RU pediu novamente adesão e de Gaulle vetou a entrada. Foi somente em 1973 que o governo conservador de Edward Heath conseguiu o apoio interno e externo para a entrada do país. No ano seguinte, nas eleições gerais, os trabalhistas, liderados pelo Harold Wilson, lançaram a promessa de renegociar o acordo de adesão e submetê-lo a um referendum. Uma aposta que deu certo. Harold Wilson ganhou as eleições (1974) e em seguida o referendum (1975), com dois terços dos votos, apesar das resistências internas no seu partido. Esse episódio talvez tenha inspirado David Cameron, que também prometeu para sua campanha renegociação (para defender melhor os interesses do RU e conseguir ampliar seu tratamento especial)***.

Em um primeiro momento, Margaret Thatcher, primeira-ministra de 1979 até 1990, demostrou uma posição pró-europeia. Em meados da década de 1980, sob a liderança do Jacques Delors, socialista francês, a Comissão Europeia começou a demonstrar um forte ativismo e liderança política. Delors estava convencido da necessidade de aprofundar o processo de integração para poder manter o pacto social diante dos processos de internacionalização e reestruturação do capitalismo. Quanto mais Delors avançava, mais a Thatcher se afastava da Europa. E mais exigências ela começou a estabelecer. O processo de intensificação da UE resultou no famoso Tratado de Maastricht (1992), com a União Monetária (a construção do Euro), o fortalecimento do Parlamento Europeu e, mais tarde, os Acordos de Schengen para superar de vez as fronteiras e tratar os deslocamentos entre esses países como viagens domésticas. Delors tinha uma preocupação com a legitimidade do processo e incluiu o chamado Capítulo Social prevendo normas mínimas de direitos trabalhistas. Tudo isso foi longe demais para o governo Thatcher e seu sucessor, também conservador, John Major (1990-1997). O RU começou uma rodada de duras negociações exigindo vários tratamentos especiais, a esta altura conhecidas como opt-outs (ficar de fora). Ou seja, o RU continuava na UE, mas exigiu o direito de ficar fora de partes importantes da nova integração, em particular da união monetária, ou seja, vai ficar fora do Euro, dos Acordos de Schengen e do Capítulo Social. Somente no último caso o governo trabalhista de Tony Blair (1997-2007) revertou esse opt-out.

Conclusão: o RU sempre teve uma relação conturbada com o processo de integração, chegando a adotar uma estratégia de ficar com uma perna dentro e outra fora. Assim tornou-se o centro financeiro associado a Nova York, fazendo a ponte entre a esfera do dólar e a esfera do euro e garantindo um ambiente de negócios mais liberal, menos regulado. Isso garantiu também que o RU se tornasse a porta de entrada de capitais produtivos de outros países da UE, dos EUA e de países com Índia e China. A oposta sempre foi aproveitar o acesso ao mercado comum europeu, submetendo-se o mínimo possível à regulação europeia. E, do ponto de vista geopolítico, mantendo firme sua “special relation” com os EUA, expressa de forma dramática no apoio incondicional e na participação ativa na invasão no Iraque (2003), que contou com forte oposição da Alemanha e França.

*Hoje ela conta com 53 membros e funciona mais como uma rede de intercâmbio e exercício de poder diplomático do RU. Ver: http://thecommonwealth.org/

**Ela sobrevive, e a volta do Reino Unido à EFTA é apontada por alguns defensores do Brexit como opção. São membros hoje Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. É através da EFTA que os três primeiros países estão associados à União Europeia na chamada Área Econômica Europeia. Esta prevê livre circulação de capital, bens, serviços e pessoas, mas sem aderir às demais políticas da UE, como as políticas comercial, agrícola ou monetária. Esta adesão prevê contribuições para a UE.

***Observe que, de acordo com relatos não contestados, Cameron teria declarado a seus colegas, em uma reunião do G-20 em 2014, que ganharia com dois terços dos votos...

Giorgio Romano Schutte é professor no Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC

PARA O DEBATE: A próxima revolução industrial já começou

A próxima revolução industrial já começou

Por: Demétrio Gaspari Cirne de Toledo

Quando Joseph Schumpeter cunhou na primeira metade do século XX a expressão ondas sucessivas de progresso técnico, querendo com isso indicar que o capitalismo veria não apenas uma, mas sucessivas revoluções industriais, o mundo ainda estava em sua terceira revolução industrial. Schumpeter não viveu para ver as revoluções industriais seguintes. Desde então, autores como Christopher Freeman, Luc Soete, Carlota Pérez e Nathan Rosenberg descreveram em detalhes, de modo mais ou menos consensual e partindo do trabalho de Schumpeter, as sucessivas ondas de progresso técnico.

A primeira onda de progresso técnico da era industrial, inaugurada pela chamada primeira revolução industrial, tinha por características mais importantes o uso de ferro, energia hidráulica, mecanização e têxteis; a segunda, motores a vapor, ferrovias, carvão, aço e algodão; a terceira, eletricidade, química, produção em série, motor de combustão interna e petróleo; a quarta, eletrônica, indústria aeronáutica e petroquímicos; e a quinta, tecnologias de informação e comunicação, biotecnologia e redes cibernéticas. Esse conjunto de tecnologias, produtos e formas de aproveitamento de energia são o que a venezuelana Carlota Pérez, pegando carona na noção de paradigma científico e revolução científica de Thomas Kuhn, chamou de paradigma tecnoprodutivo. Os paradigmas tecnoprodutivos formam um todo mais ou menos coerente e interdependente de produtos, processos e tecnologias. É assim que na segunda onda de progresso técnico, por exemplo, conviviam os motores a vapor, o carvão, as ferrovias e o aço; na terceira, a produção em série, o motor de combustão interna (lembrem-se do Ford) e o petróleo. A transição de uma onda de progresso técnico para outra é aquilo que Schumpeter chamou de tempestades de destruição criadora do capitalismo.

Tudo indica que estamos testemunhando uma sexta onda de progresso técnico neste exato momento. A sexta onda será marcada pela nanotecnologia, por novas formas de energia, pelas tecnologias de manufatura avançada e pela internet das coisas. Os períodos de transição de uma a outra onda de progresso técnico, ou entre as sucessivas revoluções industriais, apresentam uma janela de oportunidades para que países mais atrasados tecnologicamente aproveitam a passagem de um conjunto de tecnologias e produtos para o seguinte. É o que se convencionou chamar leapfrogging (nome em inglês para a brincadeira infantil de pula-sela): quando uma empresa ou país se vale de uma inovação, ou várias inovações, radicais para saltar por cima de seus concorrentes (outras empresas ou outros países) e assumir a dianteira da corrida tecnológica.

No que diz respeito à sexta onda do progresso técnico, que timidamente começa a dar as caras nesse momento, três países têm desenvolvido políticas públicas para aproveitar essa janela de oportunidades criada pela transição de um paradigma tecnoprodutivo para o seguinte, de modo a não perder sua liderança ou alcançar os países líderes: EUA, Alemanha e China. Esses três países têm colocado em prática estratégias para desenvolver a nova geração de tecnologias que dominarão a sexta onda de progresso técnico, em especial, as tecnologias de manufatura avançada.

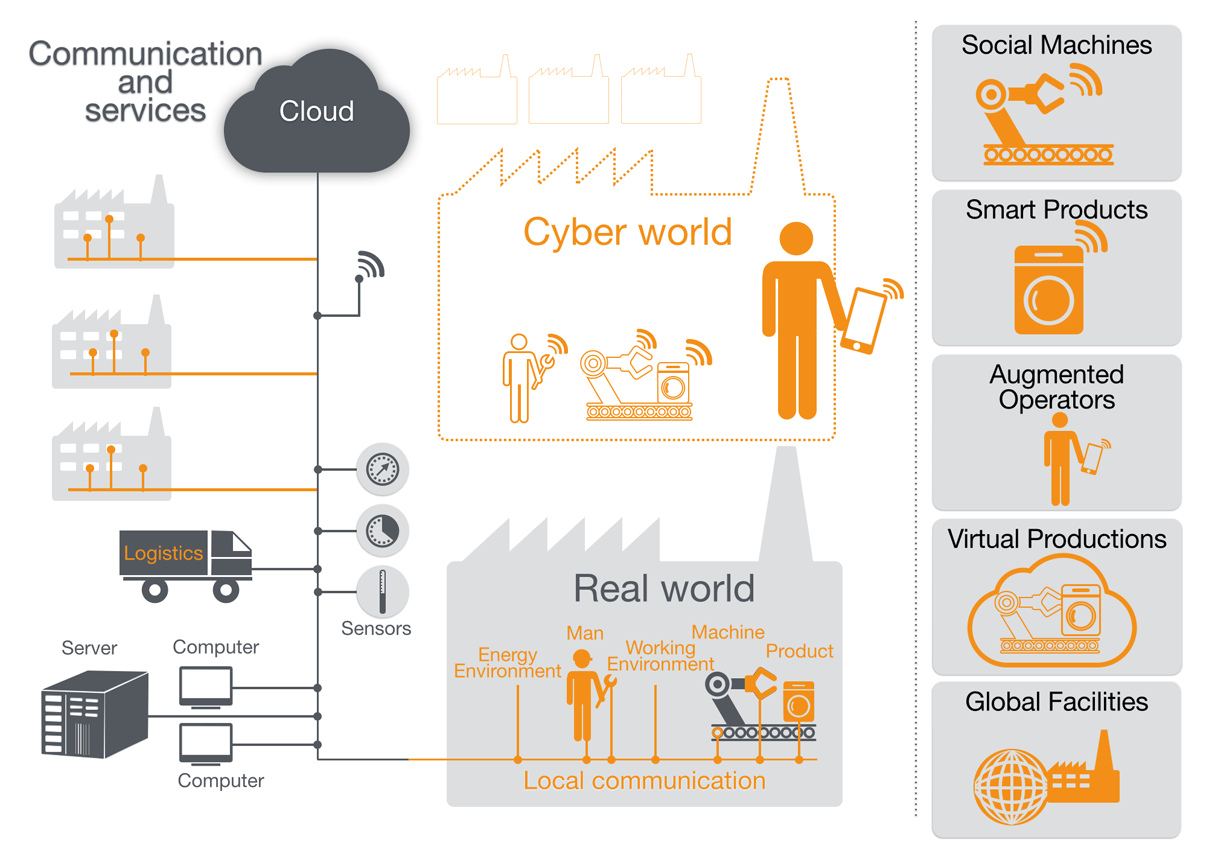

Em documento de 2012, o National Science and Technology Council dos EUA define manufatura avançada como “a family of activities that (a) depend on the use and coordination of information, automation, computation, software, sensing, and networking, and/or (b) make use of cutting edge materials and emerging capabilities enabled by the physical and biological sciences, for example nanotechnology, chemistry, and biology. It involves both new ways to manufacture existing products, and the manufacture of new products emerging from new advanced Technologies”. Os EUA estão implementando desde 2011 a Advanced Manufacturing Partnership, iniciativa voltada a aumentar a competitividade da indústria estadunidense por meio da articulação entre governo, indústria e universidades e institutos de pesquisa. A Alemanha, por sua vez, colocou em prática em 2013 Industrie 4.0, voltada para o desenvolvimento de manufatura avançada com base em sistemas físico-cibernéticos. E a China lançou em 2015 seu plano Made in China2025 (inspirado na estratégia alemã Industrie 4.0), voltado ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias de manufatura avançada em diversos setores da indústria chinesa.

Se souber como aproveitar essa transição do paradigma tecnoprodutivo, o Brasil também poderá dar um salto tecnológico e ingressar na sexta onda de progresso técnico antes que essa janela de oportunidades se feche. Para isso, no entanto, será necessário colocar em prática um conjunto de ações de cunho estratégico que possibilitem ao país transformar seu setor industrial e aumentar a intensidade de tecnologia em sua economia. Na atual conjuntura, no entanto, isso parece muito pouco provável. Infelizmente, tudo indica que daqui a dez ou vinte anos estaremos, mais uma vez, lamentando essa oportunidade perdida.

Demétrio Gaspari Cirne de Toledo é professor no Curso de Relações Internacionais da UFABC

PARA O DEBATE: EUA: Pivô asiático e disputa com a China

EUA: Pivô asiático e disputa com a China

Por Flávio Rocha

Em 2011, o presidente Barack Obama anunciou uma mudança no eixo da política externa dos EUA. Acoplada a essa alteração, houve uma alteração em relação a política de segurança do país, com um óbvio reflexo nas questões comerciais.

Desde 2001, por conta dos atentados da Al Qaeda, a diplomacia norte-americana concentrou-se no combate ao terrorismo e na defesa da intervenção militar no Iraque e no Afeganistão. Durante os dois termos da presidência de George W. Bush, as parcerias estratégicas foram reforçadas com aliados tradicionais na Europa, Ásia e África, no sentido de combater a propagação de ataques terroristas e de ideias que fossem dirigidos contra os interesses dos Estados Unidos – e com o foco nas ações da Al Qaeda e dos grupos que foram se declarando como seus filiados depois do 11 de setembro. Houve o reforço mútuo com as posições israelenses, egípcias e indianas, entre outros. Até mesmo uma cooperação com a Rússia foi levada a termo por conta dos interesses comuns em conter o que ambos viam como a ameaça de um “terrorismo de matriz islâmica”.

Após a sua eleição, Obama e os estrategistas americanos adotaram uma postura relativamente tradicional. Com o enfraquecimento da ameaça terrorista (em que pese o surgimento do Daesh), eles decidiram voltar as suas atenções para o rival ascendente na Ásia, a China. Optou-se, aqui, por um clássico comportamento de realpolitik, uma grande potência estabelecida resolve enfrentar o desafio lançado por uma potência em ascensão. A ideia, básica, era moldar a realidade geopolítica regional na Ásia-Pacífico de modo a conter e acomodar as ações de Pequim.

Com esse objetivo, foi anunciado o Asian pivot. A frota americana começou a ser realocada, em números crescentes, na região do Pacífico. Simultaneamente, uma tendência que já fora iniciada após o colapso soviético, acelerou-se, com uma maior redução do pessoal militar e diplomático na Europa.

Dentro dessa estratégia, três movimentos exemplificam bem a intenção dos EUA de lidar com a ascensão chinesa. Em primeiro lugar, os EUA reforçam a aproximação com seus aliados tradicionais, que estão igualmente preocupados com a China. Desses, o mais importante é o Japão. Nos últimos cinco anos, houve um apoio tácito de Washington nas mudanças da política doméstica japonesa, e em especial na mudança dos dispositivos constitucionais anti-bélicos que eram um legado da II Guerra Mundial. Washington esperava – e conseguiu – estimular Tóquio a aumentar o gasto militar e a ser mais partícipe regionalmente em arranjos diplomáticos de segurança e defesa. Contribuiu, para isso, a confrontação que ocorre até o presente momento entre nipônicos e chineses por conta das ilhas Senkaku/Diaoyu, e que tem lances políticos (compra das ilhas do proprietário particular pelo governo japonês) e militares (aviões de combate e vasos de guerra de ambos os países praticando ostensivas demonstrações de força na região).

Paralelamente a disputa com o Japão, a China está envolvida em outra contenda por direitos territoriais e marítimos, dessa vez no Mar da China Meridional. O que nos leva ao segundo movimento: os chineses estão num processo de disputa intensa com Vietnã, Brunei, Malásia, Filipinas e Taiwan pela posse e direitos de navegação que envolvem as ilhas Spratlys e Paracels. Além da importância estratégica para o comércio chinês (exportação de produtos e importação de bens estratégicos, como petróleo e commodities agrícolas), bem como para o comércio dos demais países e de Taiwan, há a questão da pesca e a existência de gás na região. Os EUA tem feito demonstrações de força no sentido de apoiar os países envolvidos contra Pequim, se aproximando, por exemplo, do Vietnã (recentemente, as lideranças políticas norte-americanas passaram a discutir medidas no sentido de permitir a venda de armas para o antigo inimigo) e enviando porta-aviões e outros vasos de guerra para a região, de modo a “garantir os livres direitos de navegação” e os oceanos como um bem público global (declaração do secretário de defesa, Ash Carter).

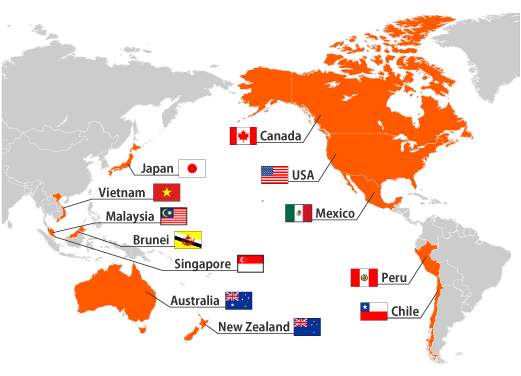

Finalmente, o terceiro movimento: para coroar (por enquanto) o Asian Pivot, os EUA patrocinaram a construção do TPP (Trans-Pacific Partnership), tendo o Japão como o parceiro econômico e diplomático mais importante. Uma vez constituído, será criado um mercado composto de, aproximadamente, 800 milhões de pessoas. Os principais Australia, Nova Zelândia, Canadá, Mexico, Chile e Peru, com a possibilidade de adesão, num futuro próximo, da Coréia do Sul.

Duas coisas chamam a atenção no TPP: primeiro, a exclusão da economia mais dinâmica da Ásia, a China, e, em segundo lugar, o fato de que quatro deles estão envolvidos nos mais complicados contenciosos diplomático-militares com a própria China (Japão, Vietnã, Brunei e Malásia). Se, e quando, esse acordo comercial for ratificado por todos os países, haverá um reforço geopolítico dos EUA e de seus aliados no sentido de poder tomar a dianteira em qualquer negociação comercial em escala global. Ao mesmo tempo, a China terá diminuída a sua influência nessa matéria. A geopolítica encontrou a economia...

Certamente, a China não está parada observando a constituição desse desafio estratégico. Ela já vem construindo uma possível alternativa, a Rota da Seda, e que criará (ou recriará, dependendo do ponto de vista) uma outra possibilidade de comércio intensivo com a Ásia Central e a Europa, incluindo a Rússia. Ela também tem intensificado o seu programa de expansão naval, agregando submarinos e navios de superfície. Recentemente, o seu primeiro porta-aviões entrou em operação, e um segundo está em acelerado processo de construção.

Os cenários são muito fluídos. Dentro de uma perspectiva atual, é de bom senso levar em consideração que a China constitui um mercado muito importante para ficar de fora de qualquer arranjo comercial mais amplo no Pacífico. Ela conta, ainda, com uma série de iniciativas econômicas que são geopoliticamente orientadas, isto é, há investimentos em infra-estrutura que não são lucrativos, e que ela faz em países como Paquistão e Indonésia (e que são tocados com apoio governamental e por empresas de controle estatal), mas que dão lastro geopolítico a Pequim em futuras barganhas com os EUA.

Também é importante levar em consideração a ação de dois outros gigantes que atuam na Ásia. De um lado, a Rússia, que também tem reorientado seu dispositivo naval para a região. De outro, a Índia, que tem um histórico delicado com a China, e que tem sido cortejada diplomaticamente pelos sucessivos governos estadunidenses, sejam eles republicanos ou democratas. Até o presente momento, os movimentos do Primeiro Ministro Modi dão a entender que os indianos pretendem se aproveitar desse cenário de modo a barganhar com os vários lados envolvidos.

Qualquer que seja o resultado, seguramente as disputas protagonizadas pelos EUA e pela China, na Ásia-Pacífico, terão reflexo nos diferentes cenários estratégicos, econômicos e políticos do mundo. O que inclui, é claro, o Brasil...

Flávio Rocha é professor no Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC

PARA O DEBATE: Um semestre decisivo para o Brasil nas agendas agrícola e ambiental

Um semestre decisivo para o Brasil nas agendas agrícola e ambiental

Por Olympio Barbanti

Este é um ano importante – e também delicado – para a política externa brasileira em relação a dois temas interligados: o problema da fome e a questão ambiental. Esses temas trazem consigo diversos issue linkages que estão nas mesas de negociação e nas estratégias nacionais de cooperação.

Este é um ano importante – e também delicado – para a política externa brasileira em relação a dois temas interligados: o problema da fome e a questão ambiental. Esses temas trazem consigo diversos issue linkages que estão nas mesas de negociação e nas estratégias nacionais de cooperação.

Um primeiro desafio será elevar o reconhecimento do protagonismo brasileiro em relação ao combate à pobreza e à fome. O tema foi colocado como prioridade na política externa pelo então presidente Luíz Inácio Lula da Silva, em 2003 e, desde então, o modelo brasileiro de políticas públicas nacionais, de transferência de renda para populações pobres e de suporte à agricultura familiar, ganhou reconhecimento internacional. O Brasil é considerado como um dos países que mais reduziu a fome, justamente em um período em que o mundo passa por uma crise alimentar de grandes proporções.

Esse modelo brasileiro tem sido “exportado” pelas ações de cooperação internacional de diversos entes federais, especialmente o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Em paralelo, o Brasil também leva a outros países seus conhecimentos e suas práticas em relação à agricultura tradicional e ao agronegócio, por meio da cooperação internacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão do Ministério da Agricultura. O sucesso desse modelo duplo contribuiu para a eleição de José Graziano como diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

A primeira eleição de Graziano da Silva ocorreu em 26 de junho de 2011, dois dias após o ministro Antonio Patriota (Relações Exteriores - MRE) realizar em Roma o evento “Cooperação Técnica Brasileira: Agricultura, Segurança Alimentar e Políticas Sociais”. Na ocasião, Patriota levou à Itália representantes de seis ministérios envolvidos com as ações internacionais em agricultura e segurança alimentar, e logrou reunir no encontro oficiais de 40 países em desenvolvimento da África, do Pacífico, da América Latina e Caribe.

A reeleição de Graziano da Silva ocorreu em 06 de junho passado, durante a 39ª Conferência da FAO, a qual foi aberta por discurso do ex-presidente Lula. Dessa vez, o suporte a Graziano da Silva ocorreu por meio de um “Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura”, assinado no próprio dia 06 de junho. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015)

O brasileiro foi candidato único e foi reeleito com a maior votação da história da FAO: 177 dos 182 votos possíveis.

Segundo a Presidência da República (2011), “o setor agrícola é a principal área de intercâmbio do Brasil com os países parceiros do Sul, por meio de acordos com 19 instituições brasileiras, entre as quais pode-se citar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Serviço Social da Indústria (Sesi), as universidades federais de Lavras (UFLA) e Viçosa (UFV), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por exemplo.”

Seis ministérios brasileiros já estão envolvidos na cooperação agrícola Sul-Sul: Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Pesca e Aquicultura; Meio Ambiente; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. O Memorando de Entendimento (2015) afirma que o envolvimento dos órgãos públicos brasileiros na cooperação Sul-Sul, horizontal e triangular, será ampliada, ao redor das seguintes sete áreas de cooperação:

a) “o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional; o direito humano à alimentação adequada; redes de proteção social; agricultura sustentável; acesso à terra e a meios de produção rural, no âmbito internacional;

b) “o reforço da segurança sanitária (nos âmbitos vegetal, animal e alimentar, incluindo zoonoses transfronteiriças), bem como a melhoria da qualidade dos alimentos, a fim de alcançar uma alimentação nutritiva, segura e diversificada;

c) “a melhoria da gestão e exploração dos recursos naturais, incluindo a pesca e a silvicultura, associando o conjunto dos atores das zonas rurais e tendo em conta suas vulnerabilidades e diferentes capacidades de adaptação diante dos diversos desafios globais, com especial atenção para os desafios específicos enfrentados por agricultoras e agricultores familiares;

d) “a construção da resiliência das comunidades vulneráveis (agricultores, criadores, pescadores, agentes florestais, comunidades indígenas e tradicionais) ao risco de e/ou afetados por desastres socioambientais (incluindo conflitos) ou tecnológicos; a doenças animais e vegetais/pragas; a crises socioeconômicas e outras crises complexas;

e) “a conformação de redes de pesquisa, bem como a difusão e divulgação dos seus resultados em domínios relativos à segurança alimentar e nutricional; agricultura; meio ambiente; gestão sustentável dos recursos naturais e políticas públicas;

f) “a divulgação e valorização dos resultados e competências adquiridas pelo setor público em matéria de políticas de acompanhamento e avaliação em assuntos de agricultura e gestão dos recursos naturais (estatísticas, observatórios, análise e prospecção), bem como a consolidação das plataformas de diálogo entre múltiplos atores;

g) “a promoção de sistemas de distribuição e abastecimento inclusivos, sustentáveis, eficientes e justos, a fim de evitar perdas e desperdício e promover a integração dos mercados regionais e globais.”

Esse contexto permite à política externa brasileira ganhar reconhecimento adicional pelas ações, no país e no exterior, de combate à pobreza e à fome. E mais: o Brasil tem condições objetivas de afirmar – hoje – que esses ganhos estão sendo obtidos ao mesmo tempo em que o desmatamento na Amazônia foi reduzido e, segundo o governo, encontra-se “controlado”. Trata-se de uma cartada diplomática potente: mais comida, mais grãos e carne, mais biocombustível de etanol, menos desmatamento, e menos pobreza.

No entanto, a liderança do Brasil nas áreas agrícola e de desenvolvimento rural deverá ser colocada em xeque por três motivos – ao menos.

Primeiramente, a questão de biocombustíveis. Ocorre que esses combustíveis são apontados como um dos elementos responsáveis pela crise alimentar mundial, que ocorre desde 2007/2008. Embora o etanol brasileiro (aparentemente) não influencie os preços de grãos no mercado internacional, o Brasil tem se alinhado a outros países do G-20 na persistente defesa dos biocombustíveis, e, de quebra, na manutenção dos subsídios agrícolas na Europa e dos Estados Unidos. E o biocombustível americano (derivado do milho), assim como o asiático (derivado da palma), têm contribuído para desajustes no valor dos alimentos nos mercados internacionais, e causado grandes desmatamentos nas florestas tropicais do sudeste asiático. Fatos abertamente criticados pela FAO.

Em segundo lugar, a asserção do governo brasileiro de que conseguiu controlar o desmatamento na Amazônia deve ter tomada com uma pitada de sal. A pecuária bovina no bioma amazônico continua a crescer em escala geométrica, e vai continuar pressionando pelo desmatamento para formação de pasto. Adicionalmente, o Brasil tem conferido total apoio à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), endossada pela União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). A IIRSA possui um grande potencial de desmatamento, em toda a bacia da floresta. E mais, até o momento, instituições multilaterais de financiamento às quais o Brasil está ligado, como o Banco do Sul e o Banco dos BRICS, não se manifestaram sobre as salvaguardas específicas que, espera-se, devam adotar em defesa do meio ambiente e de questões sociais.

Por fim, a estrutura de cooperação internacional do Brasil ainda tem diversas fragilidades. A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, não possui status, orçamento, e recursos humanos suficientes para coordenar de forma efetiva as ações de cooperação que são levadas a cabo pelos ministérios, pelas autarquias e pelas universidades federais.

Portanto, em 2015 o Brasil já contou pontos com a manutenção de Graziano da Silva na presidência da FAO. Mas deverá dar outros passos adiante para ser um player no campo do desenvolvimento internacional a partir das negociações que ocorrerão neste segundo semestre sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, em setembro (Nova Iorque), e de mudanças climáticas, em dezembro (Paris).

Olympio Barbanti é professor no Curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC